Informationen zum Netzsicherheitsmanagement und Redispatch 2.0

Sie planen den Bau oder die Anpassung einer Erzeugungsanlage? Damit diese sicher an unser Netz angeschlossen werden kann, sind verschiedene Anforderungen zu erfüllen.

Allgemeine Informationen zum Netzsicherheitsmanagement und Redispatch 2.0

Der Ausbau dezentraler Erzeugungsanlagen schreitet voran. Um dabei zu hohe Schwankungen sowie Überlastungen des Stromnetzes zu vermeiden und es stabil zu halten, werden Erzeugungsanlagen in das Netzsicherheitsmanagement des Netzbetreibers aufgenommen. Dieses ist im EEG verankert.

Dabei wird das Einspeisemanagement als eine vorübergehende Einschränkung der Einspeiseleistung von Erzeugungsanlagen in das Stromnetz bezeichnet. Die Einspeiseleistung einzelner Anlagen wird vom Netzbetreiber ferngesteuert und bei Bedarf vorübergehend reduziert oder unterbrochen.

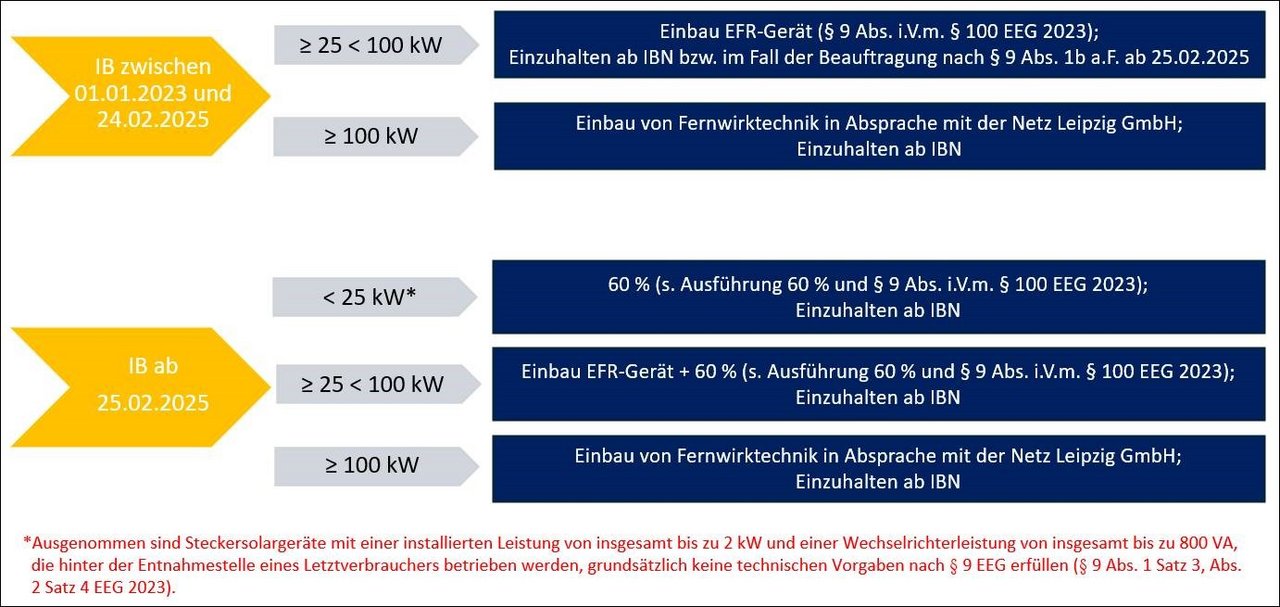

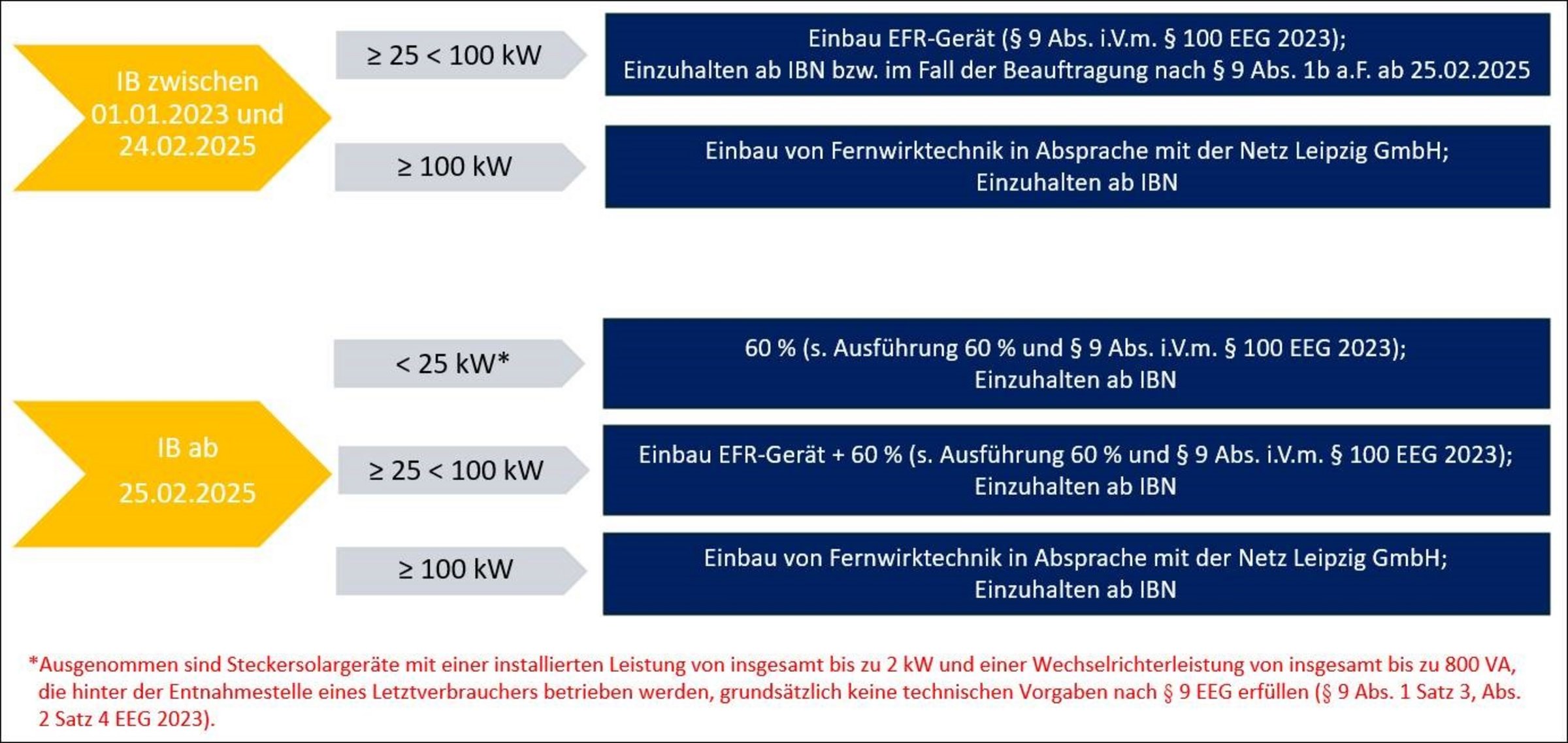

Dabei werden die Erzeugungsanlagen ab dem Inbetriebnahmedatum in folgende Kategorien unterteilt:

- Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes: Keine Steuerungstechnik erforderlich

- bis 100 kW: Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes

- ab 100 kW: Fernwirktechnik und Teilnahme am Redispatch 2.0

Netzbetreiber dürfen an ihr Netz angeschlossene Erzeugungsanlagen unter bestimmten Bedingungen bei Netzüberlastung abregeln.

Nach § 9 EEG 2023 müssen Anlagenbetreiber gemäß einer Leistungsstaffelung ihre Erzeugungsanlagen hierfür mit technischen Einrichtungen ausstatten.

Gestaffelt nach Leistungsklassen muss Folgendes umgesetzt sein:

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten:

Redispatch 2.0

Wissenswertes

Wesentliche Unterschiede zwischen Einspeisemanagement und Redispatch sind die Engpassvorausschau sowie der energetische und bilanzielle Ausgleich von Maßnahmen.

Bislang reagiert das heutige Einspeisemanagement in Echtzeit auf zu erwartende Überlastungen im Netz. Zukünftig werden beim Redispatch die Entwicklung von Last und Einspeisung prognostiziert und Maßnahmen gegen zu erwartende Überlastungen von Betriebsmitteln schon im Vorfeld eingeleitet. Dies führt zu einem Ausgleichsmechanismus durch den Netzbetreiber, ohne dass die Energiebilanz (im Gegensatz zum Einspeisemanagement) verändert wird.

Regelungen von Anlagen können „neu“ anhand von vorgegebenen Fahrplänen durch den Anlagenbetreiber umgesetzt werden. Alternativ können sie wie bisher über technische Einrichtungen durch den Anschlussnetzbetreiber erfolgen. Dabei werden im Redispatch 2.0 konventionelle, EE- und KWK-Anlagen und Speicher ab einer installierten Leistung von 100 kW einbezogen. Auf Verlangen des Netzbetreibers können auch steuerbare Photovoltaikanlagen kleiner gleich 100 kW zur Leistungsreduzierung aufgefordert werden.

Zukünftig hat auch der Bilanzkreisverantwortliche einen Anspruch auf bilanziellen Ausgleich für die abgeregelten Strommengen. Der bilanzielle Ausgleich der angemeldeten Fahrpläne des Bilanzkreisverantwortlichen, z. B. des Direktvermarkters oder Anschlussnetzbetreibers, erfolgt durch den Übertragungsnetzbetreiber oder den Anschlussnetzbetreiber. Dabei wird der Bilanzkreis des Bilanzkreisverantwortlichen so gestellt, als hätte die Maßnahme nicht stattgefunden.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) unterstützt die Vorbereitung und Umsetzung des Redispatch 2.0 mit der "Branchenlösung Redispatch 2.0". Er bietet auch Anwendungshilfen zu den Themen Daten, Bilanzierung und Abrechnung. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des BDEW.

Ausgehend von der Branchenlösung des BDEW hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) verschiedene Festlegungen zur Umsetzung des Redispatch 2.0 getroffen.

Im Netzbetreiberprojekt Connect+ erarbeiten die Netzbetreiber gemeinsam einheitliche Lösungen zum Datenaustausch. Bei den Netzbetreibern, Bilanzkreisverantwortlichen und Einsatzverantwortlichen sowie Einspeiseanlagen müssen IT-Systeme angepasst werden. Zudem müssen Schnittstellen zwischen den Marktteilnehmern aufgebaut oder erweitert werden.

Die betroffenen Anlagenbetreiber werden zum gegebenen Zeitpunkt über die Lieferung von Stammdaten und Fahrplänen informiert.

Welches Ziel verfolgt Connect+?

Connect+ ist ein deutschlandweiter Zusammenschluss von Übertragungsnetzbetreibern und Verteilnetzbetreibern. Über Connect+ wird ein flächendeckender und einheitlicher Datenaustausch zwischen den Netzbetreibern und Anlagenbetreibern bzw. Einsatzverantwortlichen sichergestellt. Dieser Datenaustausch ist zur Umsetzung des NABEG erforderlich.

Welche Vorteile bietet Connect+?

Connect+ bietet für alle Akteure im „Redispatch 2.0“-Prozess einen sogenannten Single Point of Contact (SPoC). Damit erfolgt die Übergabe der benötigten Daten an einer zentralen Stelle. Dadurch werden kostenintensive und fehlerintensive Schnittstellen in alle Richtungen der beteiligten Akteure eingespart. Somit ist lediglich eine Schnittstelle zwischen Connect+ und dem vom jeweiligen Akteur genutzten System erforderlich. Das bietet den Vorteil, dass Datenpakete an mehrere Akteure gleichzeitig verschickt werden können. Dadurch wird die Handhabbarkeit des „Redispatch 2.0“-Prozesses deutlich vereinfacht.

Klicken Sie die untenstehenden Links, um weitere Informationen auf den Webseiten des BDEW, connect+ und des Bundesanzeigers abzurufen.

Wichtige Informationen für Anlagenbetreiber und Einsatzverantwortliche

Alle Erneuerbare-Energien- und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, konventionelle Energieerzeugungsanlagen und Speicher ab einer Leistung von 100 kW sowie alle EE- und KWK-Anlagen, die dauerhaft durch einen Netzbetreiber steuerbar sind, müssen am Redispatch 2.0 teilnehmen.

Die betroffenen Anlagenbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, folgende Aufgaben zu erfüllen:

- Benennung eines Einsatzverantwortlichen (EIV) und eines Betreibers der Technischen Ressource (BTR)

- Anmeldung in unserem Anlagenbetreiberportal

- Bereitstellung von Stamm- und Bewegungsdaten:

- Bestimmung der Abrufart für die Leistungsreduzierung (Aufforderungsfall oder Duldungsfall)

- Bestimmung des Bilanzierungsmodells (Planwertmodell oder Prognosemodell)

Der Einsatzverantwortliche ist dabei verantwortlich für den Einsatz einer technischen Ressource und die Übermittlung ihrer Fahrpläne.

Sie haben weitere Fragen?

Sie erreichen uns von:

Montag bis Donnerstag, 8–16 Uhr und

Freitag, 8–14 Uhr*

*außer an gesetzlichen Feiertagen

Telefon: 0341 121-3260

Fax: 0341 121-6656

Kontakt per E-Mail